宮崎県小林市野尻町に移住してから、薬草・ハーブが身近になり、九州で唯一の(社)日本ティーコンシェルジュ協会の認定講師である先生の元で、ハーブティーを中心に学んでいます。

ハーブと聞くと外国からきた異文化のようなイメージがありましたが、身近に自生しているドクダミやヨモギなども「和ハーブ」と呼ばれるハーブの一種だと知り、和ハーブについてもっと知りたくなりました。

今回は、日本に自生し昔から身近にあった「和ハーブ」とは何なのか?魅力や効果効能について書いてみたいと思います!

【参考 】

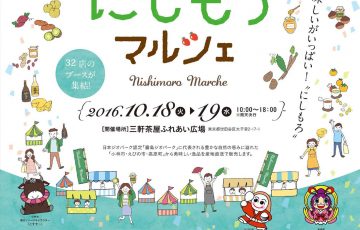

ハーブ祭りin野尻2016!食べて学んで体験できる【宮崎のハーブイベント情報】

薬に頼らない民間療法ハーブ【ティーコンシェルジュへの道】

目次

身土不二、古くて新しい生きる知恵「和ハーブ」

ハーブティーやアロマオイル、化粧品など、私たちの暮らしの中でハーブの存在はどんどん身近になり、簡単に取り入れられる自然療法として注目を集めています。

その反面、昔から薬や食用として親しまれてきたヨモギやドクダミなどは、「どこでも生えている草が売れるわけねぇ」と、身近すぎて価値を認識されていないと日々感じます。

私自身も和のハーブなんだと知るまでは、ハーブティーやアロマオイルで使われるハーブとはどこか別物と思っていました。

日本人の身土不二/アーユルヴェーダを追求する 和ハーブ協会によると、

和ハーブとは、

「日本を故郷としてこの風土で育ち、伝統的に暮らしの中に取り入れられてきた有用植物のこと」

と定義されています。

身土(しんど)不二(ふじ)=”人にとって生まれついた風土のものほど、自らの身体に合うものはこの世にない”という言葉があります。

この「和ハーブ」はまさに日本人にとって、”古くて新しい生きる知恵”。

(出典:和ハーブ協会)

海外のハーブも歴史を辿ると、「古代ヨーロッパ時代」「古代エジプト」など、昔から薬や食用、嗜好品などとして身近にあったことがわかります。

それと同じく、日本にも昔の人たちから受け継がれた叡智が詰まった「和ハーブ」があるのですね。

新しいライフスタイルを提案する「和ハーブ協会」

日本古来の民間療法は、日本人の“健康と美”を演出するのにもっとも適したものであり、そこに立ち返ることが、本来の健康の復活、果ては農業の復興、過疎問題解決にも繋がるでしょう。

和ハーブ協会では、日本の風土に育ち、日本人が古くから活用してきた有用植物を「和ハーブ」と名づけ、価値を再発見していく「和ハーブ・プロジェクト」を進めています。

日本のあちこちで伝統的に受け継がれてきた「和ハーブ」植物文化を学ぶ「和ハーブ検定」や、各種体験型講座(和ハーブ塾等)の実施、講師養成、地域活性事業などを通じ、日本人のための新しいライフスタイルの提案をしています。

2013年にはこの和ハーブ事業が農林水産省/経済産業省の認定事業に決定し、日本全国各地で地元の植物を活かした、地域活性事業の取り組みをスタートいたしました。

(出典:和ハーブ協会 コンセプトより抜粋)

和ハーブについて調べている中で出会った「和ハーブ協会」。

和ハーブに関する知識を系統的・段階的に学べる「和ハーブ検定」や、

「琉球ハーブ塾」「アイヌハーブ塾」など地域に根ざした和ハーブの魅力を学ぶ「和ハーブ塾」などの体験型講座を全国各地で開催するなど、様々な取り組みをしています。

自分の住んでいる地域の和ハーブを学べる塾など、土地に根付いた和ハーブは地域資源にもなりそうで、とても興味深い!

和ハーブに伝わる物語

物語を通して和ハーブの魅力を感じられる一冊「8つの和ハーブ物語」。

和ハーブライフスタイリストである著者、平川美鶴さんが、沖縄から北海道まで現地を訪れて出会った、「香・酒・浴・紙・茶・粧・食・薬」の8つの面から物語を綴っています。

例えば、「香」の物語では…

都の恋人たちのアロマブレスレット

日本で初めて薬として記録された「タチバナ」。

優れた滋養と共に、さわやかな果実の香り・花や葉や枝それぞれに宿る芳香が人々から愛されてきました。

「五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする」

平安時代の『古今和歌集』に書かれた和歌。

風呂に頻繁に入る習慣がなくトイレの仕切りもないこの時代は、恋人と会う時のエチケット対策として、東南アジアなどから運ばれるアロマ素材で作られた香り袋を携帯していました。

その中で、タチバナの果実に穴を開けて紐を通した、「タチバナ・ブレスレット」なども活用されていたと言われています。

ほかにも、「アイヌ民族のボディデオドラント」

「神の山に生まれた、”和の赤ワイン”」

「平城京を救った和のハーバル・サウナ」

「江戸職人の心が繋いだ世界文化遺産への道」

「江戸コスメの光と影」…

など、昔から続く和ハーブの歩みに惹かれていきます。

地域にある和ハーブの物語を見つけたくなる本でした!

身近な和ハーブ①桑の葉

和ハーブの種類は様々ありますが、今回はお茶や薬として身近な3つの和ハーブを紹介したいと思います。

まずは「桑の葉」!

桑の葉の主な効果・効能

・血糖値調整

・整肌作用

・色素沈着予防

・便秘

(出典:『喫茶手帳』作山若子著)

糖質を抑える作用があり、血糖値の上昇を防ぐとされています。

ミネラル・カルシウム・鉄分・亜鉛・ルチン・食物繊維などが豊富で、特にフィトケミカルである(ファイトケミカル:植物のみに深まれる栄養素。抗酸化力免疫力アップの手助けをする)ルチンは、血液をサラサラにし、血管壁を強くする効果があると言われています。

また、クロロフィル(葉緑素)が含まれていることで、腸内洗浄など体内をキレイにし、シミの予防やコレステロールの減少など美容にも効果が期待できるのです!

ちなみに、嫌なことや災害を避けたいときに唱える「くわばら、くわばら〜」というおまじないの起源にもなっています。

↑桑の葉の茶葉。

桑の葉は苦いイメージがありましたが、全然そんなことはなくとても飲みやすい!

抹茶のような、い草のような、温かみがありほんのり甘い香りで、味はクセがなくすっきりとしています(個人的な感想です)。

身近な和ハーブ②ハト麦

ハト麦の主な効果・効能

・肌荒れ

・シミ、そばかす

・むくみ

・アレルギー

・いぼとり

・アトピー性皮膚炎

(出典:『喫茶手帳』作山若子著)

※妊娠初期は摂取を控えた方がいいという言い伝えもあるので、注意が必要です。

体内の水分を調整して余分な水分は尿として排出し、水分が少なければ適切な量を保水してくれる性質があり、万能な水分コントロール機能をもっていることから「水の薬」と呼ばれているのです。

保湿力が高いことから美白効果が高く、体内の水分コントロールができることで疲労回復にも効果的と言われています。

また、ハト麦茶は、香ばしい香りと味でゴクゴクと飲めちゃいます!

身近な和ハーブ②ドクダミ

「どくだみ」は、漢方では「十薬(十薬)」と呼ばれ、高い薬効を持ち、日本での「日本薬局方」の裏付けがある、薬草なのだそうです。

昔から民間療法として、また解毒のお茶として親しまれてきました。

動脈効果と利用作用が認められていて、利尿によってむくみが解消され、皮膚炎にも効果があり、

また、肌荒れや美白、にきび、便秘にも効果的と言われています。

どくだみティーの味は?

香りは、ほんのり甘く、味は全然苦味や癖がなく、すっきりしていて、

どくだみへのイメージが変わりました!

さらに詳しいことはnoteの「ほぼ日刊繋ぎ屋マガジン」をご覧ください!

梅雨時期のむくみ対策に!十薬どくだみ、ジュニパーベリー【手軽な民間療法ハーブ】

まとめ

「古くて新しい生きる知恵」が詰まった、和ハーブ。

気づいていないだけで、すでに在る価値というのは多々あるのではないかな、と感じました。

和ハーブについて、引き続き調べていきたいと思います!

合わせて読みたい!

日刊繋ぎ屋マガジン(平日毎日更新)

繋ぎ屋オススメ本のまとめ

Tsunagiya Library

北海道函館出身の86世代。自然の中で食・住・ナリワイを創る暮らし目指して、2015年9月26日から夫婦で東京から宮崎県小林市野尻町へ移住。広告営業、地域情報誌の記者編集、広報などを経て、現在は地域おこし協力隊&聞き書きライターとして活動中。

広報PRの仕事や聞き書き本の制作・ハーブを中心とした畑づくりをしながら、移動式古書カフェ・ゲストハウスオープンへ向けて準備中です。